COMMUNITY

エコロジーブランドの先駆者「genten(ゲンテン)」の原点 “一緒に時を重ねる”バッグブランドとしてお客様と共に次の時代へ【AILイノベーションノートVOL.9】

会員企業様のイノベーティブな取り組みを紹介する「AILイノベーションノート」。取り組みから見えてくるヒントをAILコミュニティで共有し、会員の皆様と一緒に次のビジネスチャンスを探っていきます。

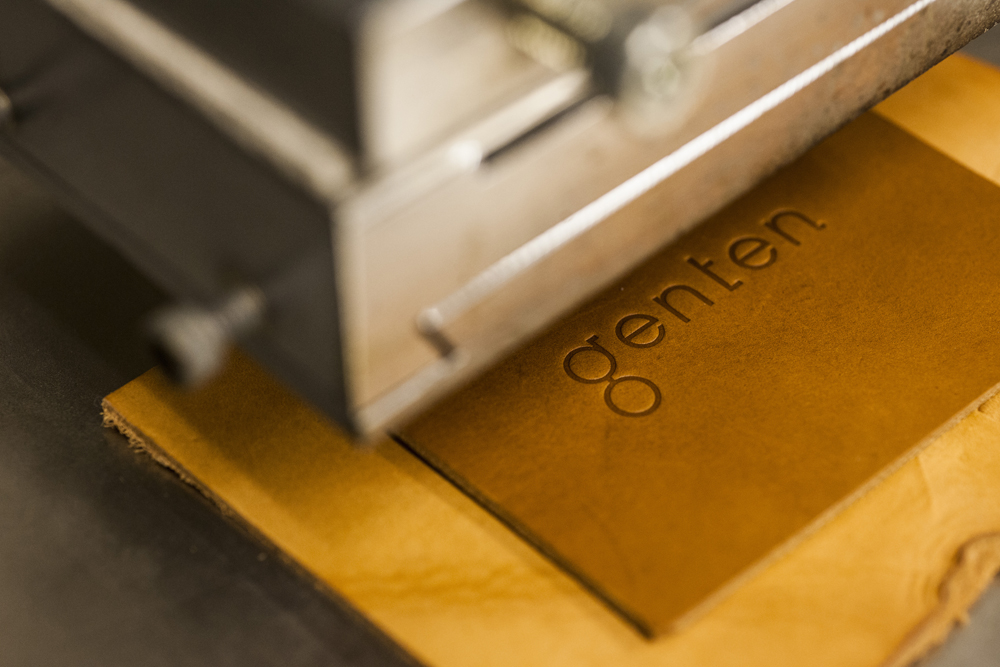

第9回でご紹介するのは、1999年に地球環境や限りある資源に配慮した皮革ブランド「genten(ゲンテン)」 を立ち上げたクイーポ。当時から天然素材を使用し、職人の丁寧な手仕事で永く使えるモノづくりを行ってきたブランドです。

エコロジーの先駆者として今年25周年を迎えた同社。改めて立ち返るブランドの“原点”と、今後の業界展望について、営業本部 第一事業部 販売二部 部長 兼 営業販促室 室長の窪谷 隆次氏、営業本部 第一事業部 企画室 次長の荒井 克至氏、営業本部 営業販促室 広報・プレス主任の尾山 俊介氏にお聞きしました(敬称一部略)。

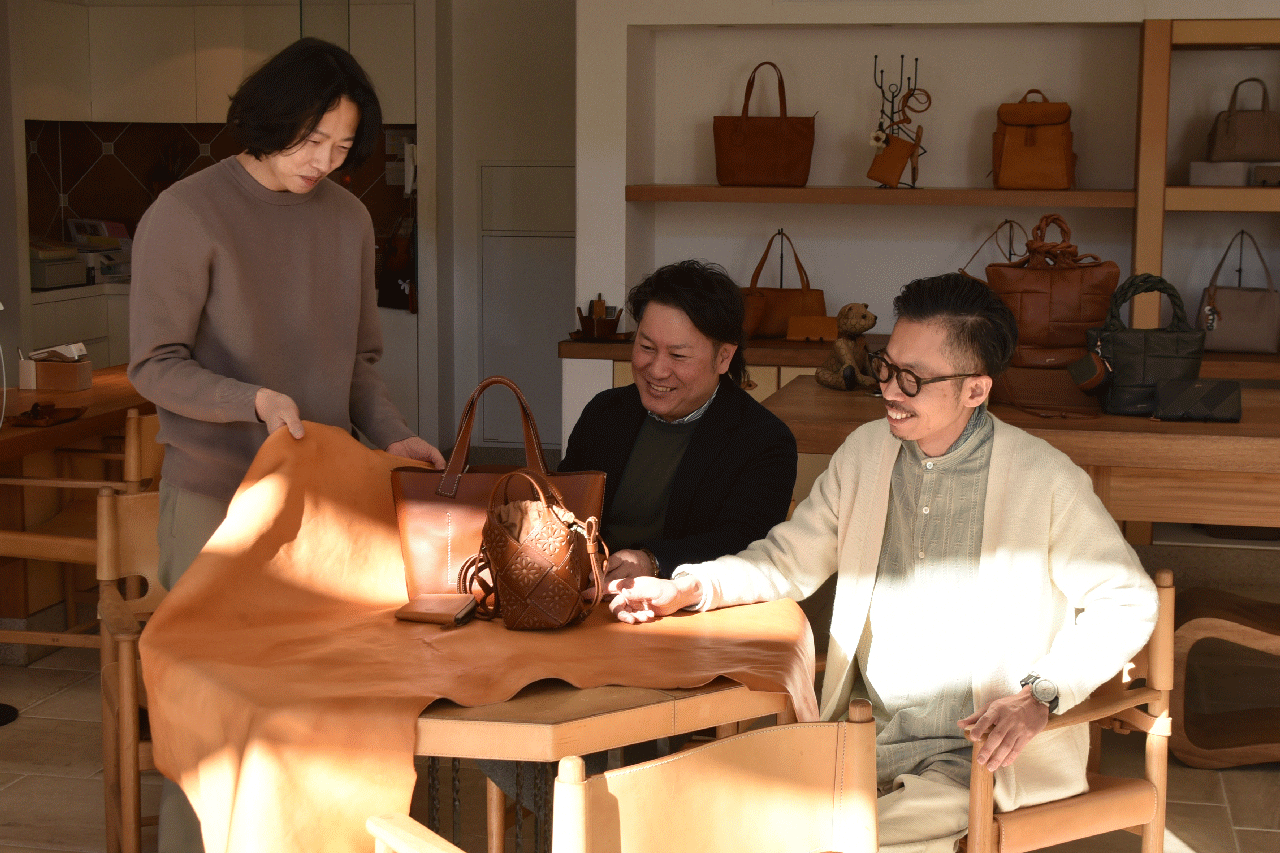

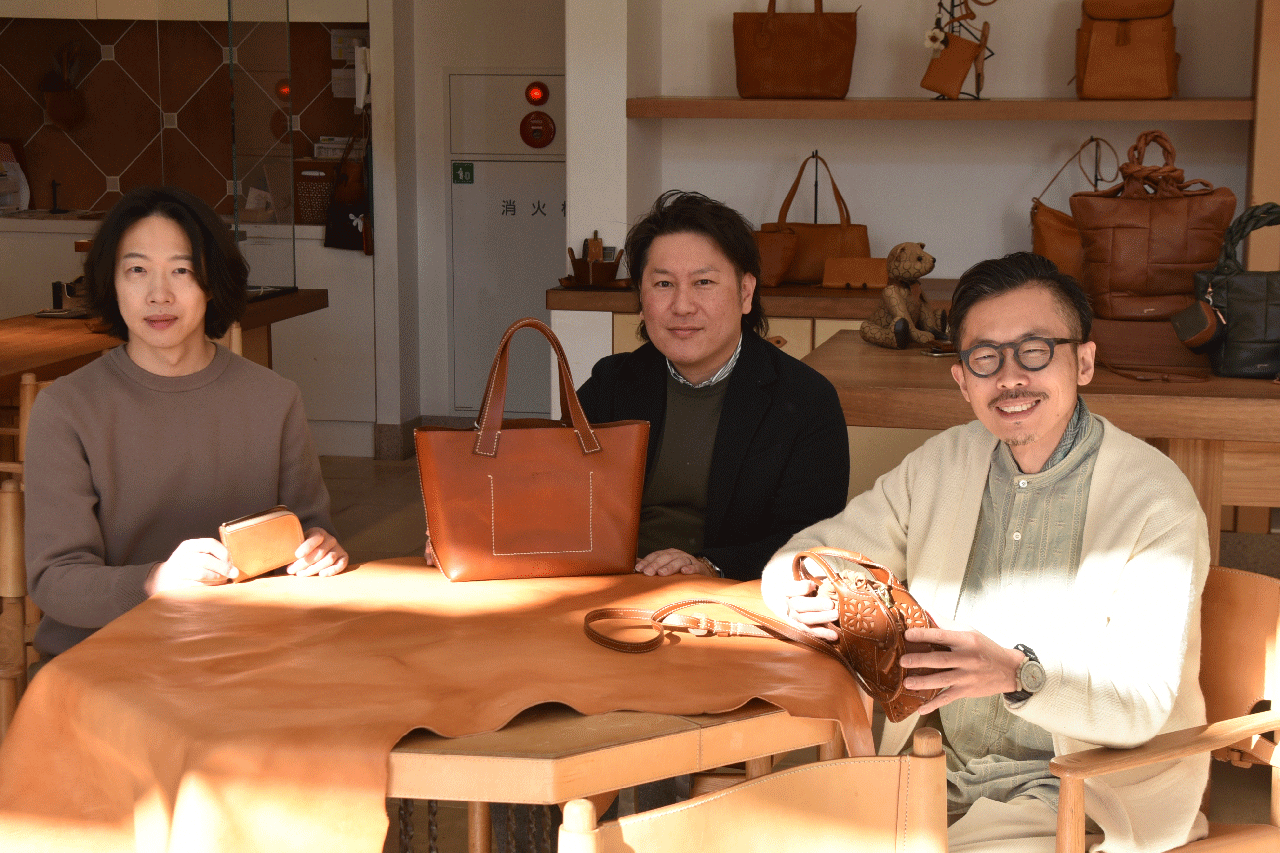

(写真左)

尾山 俊介氏

クイーポ 営業本部 営業販促室 広報・プレス 主任

おやましゅんすけ●新潟県出身。テキスタイル企画会社を経て2007年にクイーポ入社。「genten」直営店販売業務を経て、2011年より姉妹ブランドの立ち上げに携わり販促、生産管理を経験。2020年より販売促進部へ異動後、「genten」の広報・プレスを担当し現在に至る。

(写真中央)

窪谷 隆次氏

クイーポ 営業本部 第一事業部 販売二部 部長 第二事業部 販売二部 部長 営業販促室 室長

くぼたにりゅうじ●東京都出身。アパレル企業を経て2008年にクイーポ入社。アパレル事業部DB、販促を経験し、2015年より通信販売部(Eコマース部門)へ異動。オウンドメディア「くらしのgenten」の立ち上げに携わる。「genten」事業部販売部長を経験したのち2022年より現職。

(写真右)

荒井 克至氏

クイーポ 営業本部 第一事業部 企画室 次長

あらいかつし●長野県出身。2004年にクイーポ入社。「genten」デザイナーとしてバッグやウェアのデザインに携わる。デザインへの拘りから新たな素材開発や、タイの自社工場に赴き現地スタッフの育成調整を行いブランドのモノづくりを支える。現在は「genten」ディレクターとしてその生産背景、商品魅力や取り組みを伝えるため、オウンドメディア「くらしのgenten」を立ち上げた。

クイーポ 公式サイト https://www.kuipo.co.jp/

「くらしのgenten」公式オウンドメディア https://genten-life.kuipo.co.jp/

>>>その他のイノベーションノートトピックはこちら<<< #AIL編集部独自取材

クイックサマリー

“使い勝手が良いバック”のその先へ

「genten」が大切にしているコンセプトやブランドの魅力は何でしょうか?また、ターゲット層の定義はありますか?

荒井氏:

「genten」では常に3つの理念―「環境に配慮します」「限りある資源を大切にします」「愛着のあるものづくりをめざします」―を前提に素材開発やモノづくりを行っています。「ものを通して穏やかで心地よい暮らしを実現するための一助を担う」というビジョンを掲げ、それは“土臭さ”や“人間らしさ”を大切にすることが、愛着すなわち永く使うということに繋がると考えています。

私が製品企画を行う中では、“人の手仕事の温もり”を宿すにはどうしたらいいだろうかということを最も大事にしています。ターゲットとしては、「ノンエイジ」「ジェンダーレス」で、さまざまな“良いモノ”を見て触れてきた、自分の軸で判断ができる方たち。目には見えないブランドの芯や魅力を感じてもらえる方へ向けて製品を届けていきたいと思っています。

尾山氏:

3つの理念に基づいて素材選定やモノづくりをし、永くお使いいただき、やがて愛着が生まれ、バッグ以上の存在として、お客様に安らぎや心地良さを感じてもらえたらと思っています。天然素材ならではの革素材の傷やシミも、それが素材の個性であり一期一会の出会いだと「genten」は捉えます。そのような価値観のモノづくりを行うところが、他社にはない「genten」ならでは魅力だと考えています。

環境への配慮という面で、ブランドや社内ではどのような共通認識や取り組みがありますか?

荒井氏:

基本、念頭に置いているのは、数年後も飽きないモノづくりをすること。製品を使い捨てるのではなく、長期にわたり使い続けることが環境に対する最大の配慮であると弊社では考えています。

ではお客様はどのように製品に愛着を感じてくれるのか。それは、「経年変化」だと思います。人間の成長と同じように、時間とともに変化する革の魅力をお客様自身が目で見て実感することで初めてケアをして大切にしたいという感覚が芽生えます。その繰り返しによって愛着が湧き、単なる“使い勝手が良いバッグ”ではなく、“時を共に重ねてゆく相棒”のような価値として昇華されていく。製品を永く使っていただくというのはこのようなプロセスを経ることであり、それらが環境への配慮に繋がっていくと考えます。

修理工房ではお客様が持ち寄った製品を職人が一つひとつ丁寧に手仕事で修理

窪谷氏:

東京・市ヶ谷にある「genten tenotsutae市谷店」の2階には修理工房を併設し、お客様が持ち寄った製品を職人が一つひとつ丁寧に手仕事で修理しています。この修理サービスは創業当時から現在に至るまで継続しています。

また、リメイクプロジェクト「かたわらのgenten」というサービスを立ち上げ、使う機会が減ったバッグや財布などの革小物を、花のチャーム、ポーチ、フォトフレームの中からお客様が選んだアイテムへと形を変えリメイクしています。経年変化した愛用品も可能な限り素材を活かしてリメイクすることで、再びお客様の“傍らに寄り添う”アイテムとしてお楽しみいただいています。

尾山氏:

「genten」のデザイナーは、革の傷やシミを見たときに“美しい景色”という言葉を使います。本物のモノづくりというのは、人がそれを手にした時にまるで“美しい景色”を目にしたように感動するもの。そのような感覚と表現も、弊社ならではの感性だと思います。

2024年1月に25周年記念サイトをオープンし「エコロジーブランドの先駆者として」というメッセージを掲げています。時代によって「エコ」「環境配慮」「サステナブル」と表現はさまざまあるものの、その時代に沿った“自然本来の本物に触れるモノづくり”にこれからも取り組んでいきます。

「genten」の25周年を記念して作成されたロゴ(「25周年記念サイト」より)

繰り返すことで”体感”を”実感”に

「景色」とはおもしろい表現ですね。オウンドメディア「くらしのgenten」のコラムでも御社の言葉選びが印象的ですが、それらの表現はどのように生まれるのでしょうか?

荒井氏:

「genten」では視覚的に目立つ要素ではなく、より深いところに宿る部分に焦点を当てて「美しい」という言葉を使うことが多いです。例えば製品を使ううちにできる傷、シミ、汚れなども持ち手のライフスタイルや時代、思い出を表すものと捉え、それらも経年変化の一部であり「美しい景色」と表現しています。そういった「genten」の魅力を言語化していく作業を社内で繰り返し行い、かつ自社製品を自分たちで使用することで「体感」が「実感」となるように努めてきました。

また、Instagramのライブやお客様参加型イベント「つどいのgenten」を通じて、お客様が「genten」をどのように認識しているかを具体的に知ることができました。重要なのは、“問いを繰り返す”ことだと考えます。社内ミーティングもInstagramライブも回数を重ねた結果、共通認識が浮かび上がり、刷り込まれてくる。その循環が生まれる環境づくりを継続したからこそ「genten」ならではの感性や表現を定義していくことができました。

窪谷氏:

この取り組みのきっかけは、2017年に立ち上げたオウンドメディア「くらしのgenten」です。自社メディアを通じてお客様にブランドを発信するためには、自分の言葉でブランドを理解することが必要です。そのために、全スタッフがブランドコンセプトや魅力を言語化し、ブランドと向き合う機会を設けました。現在もお客様とエンゲージを深めるためのアイデアが社内から自発的に上がるので、そのような体制を築けたことも弊社ならではの感性や表現の醸成に繋がっています。

お客様同士がつながる場としての「つどいのgenten」

「つどいのgenten」が開催される東京・市ヶ谷にある「genten tenotsutae 市ヶ谷店」

先ほど話に出た「つどいのgenten」とはどのようなイベントですか? 開催に至ったきっかけもお聞かせください。

尾山氏:

Instagramライブを実施する中でお客様からリアルな場での集まりを希望する声が寄せられたことが「つどいのgenten」開催のきっかけです。アフターコロナで人数制限や配慮をしつつスタートしたイベントですが、徐々に参加人数も増え、抽選にはなりますが多くの方に集まっていただけるほどに成長。

イベントではお客様が愛用している「genten」の革製品とエピソードを持ち寄って交流いただき、ブランド企画にまつわる少しマニアックなクイズやデザイナーとの会話を交えながら、モノづくり体験を楽しんでもらいました。ファンコミュニティを拡大するのはもちろん、「genten」のファンでいてくださるお客様に喜んでいただき、モノづくり体験を通じて製造過程の手間や奥深さを知ってもらうことで、ブランドに対するさらなる愛着を醸成するきっかけとなっています。

なるほど。実際に参加したお客様の反応やお客様同士の繋がりに関してはいかがですか?

尾山氏:

はじめは一人で参加する方が多かったのですが、イベントを通じて仲良くなり、次回開催時には一緒に来てくださったお客様同士もいます。実際にお客様がイベントで話していたエピソードとして、「学生の頃に『genten』に出会い、長年使用してきた思い入れと味のあるリュックは家族からは不評だった。ところが、『つどいのgenten』ではその経年変化を褒めてもらえて嬉しかった」という内容がありました。

ブランド好きという共通点があり“自分の好きなものを好きに語れる場”では共感が生まれます。毎回、スタート時は緊張感が漂っていても、お客様同士がエピソードや製品の魅力を語り合ううちに、イベントが終了する頃には和やかな雰囲気となっていました。「つどいのgenten」では、ブランドとお客様というより、“お客様同士がつながる場”を提供していることに意義を感じています。

今後はファンコミュニティに対してどのような企画を考えているのでしょうか。

荒井氏:

以前にInstagramで過去のアーカイブ製品の人気投票を行い、1位と2位を復刻させる企画で大きな売上を創出したこともありました。今後は、お客様参加型でバッグを一緒に作る企画を実施してみたいと考えています。デザインが先行するとどうしてもトレンドや売上といった数値分析に影響されてしまいます。そのようなアプローチだけではなく、お客様起点でのモノづくりも行っていきたい。

2024年以降の「つどいのgenten」では、同じ開催形式にこだわることなく、モノづくりの奥深さや背景といったブランド価値をより伝達していけるような場の実現を構想しています。例えばアップデート版として、製品やその歴史を振り返る美術館のような空間にお客様を招き、見て、話して、お茶をして、という体験型のポップアップイベントにも挑戦してみたいです。

共感や共鳴を“熱狂”へ

最後に、今後のバッグ業界やブランドビジネスの展望をそれぞれの視点からお聞かせください。

荒井氏:

過去に、20代のお客様が店頭で高額なバッグを見て、その日は購入されなかったのですが、後日、“やはりどうしても欲しい”と再び店頭を訪れてくださったことがありました。バッグとの出会いでお客様の心が動いた瞬間を目の当たりにした、印象深いエピソードです。

企画の視点では、共感・共鳴が足りていないと思う部分を今後は新しい形で改善していきたい。さらに、それらを“熱狂”に変えていきたいです。コンサートや音楽ライブで心が揺さぶられるように、言葉を使わずとも思いが伝わる特別な感動を、モノづくりを通じて伝えていきたいと考えています。それが、一人ひとりに対して確実に届く形であればなお良い。お客様自身の心が動いた瞬間に、手仕事を通してすぐに製品を提供できる環境を実現できるとしたら、それが究極の理想です。

尾山氏:

同感です。大量生産ではなく、必要としてくれている人に必要なだけ届ける。一人ひとりの価値観に合わせたモノづくりを行うことは究極の理想形だと思います。「genten」の「人と自然に寄り添う」というコンセプトから生まれる製品を通じて、お客様に共感していただく。バッグ以上の付加価値を感じてもらい、製作者と消費者の垣根を越えて、皆が協力し合ってブランドを支えていける形を実現できるよう今後取り組んでいきたいです。

窪谷氏:

私は、企画とプレス双方の熱量を確実にお客様に伝えられるように努めたいと考えます。業界全体をみると、日本のバッグブランドは数が少なくマーケットに元気がない。その課題解決のために、業界のリーディングカンパニーとしてけん引していく気概が必要だと感じています。そのために冒頭で述べた3つのブランドコンセプトが「genten」の強みですし、今後もその軸をしっかりと据え、25周年で満足することなく、将来的には50周年、100周年を迎えられる、さらにお客様に支持される強いブランドへと成長させることを目指していきます。

左から尾山氏、窪谷氏、荒井氏

雑談を挟みながらさまざまなブランドストーリーをお聞かせいただいた

【編集後記】おわりに

今回は本記事でもご紹介した「genten tenotsutae 市ヶ谷店」のショールームの一角で取材させていただきました。革小物がきれいに並べられ陽が差し込む明るい店内では、吹き抜けになっている2階の修理工房から時折革小物の修理音や職人さんたちの会話が聞こえ、温かみのある心地よい空間が印象的です。革でできた”経年変化”の味が感じられるテーブルと椅子に座り取材を開始すると、話題はいつの間にかアフリカの民族カルチャー、音楽ライブ、料理人の話へ(笑)。しかしそれらも、取材を進めるなかで「genten」を創り上げている三名の革素材へのこだわりやブランドへの想いからくるものだと感じ、日々の彼らの視点や考え方がブランドの「原点」に繋がっているように思いました。

取材後、修理工房を見学させていただいた際にはタイにある生産工場のお話も。ブランドの成長に寄与し長年勤めてくれる現地スタッフもいるそうで、中には自身の子どもの就職先に「genten」を選び、いつの間にか親子共々働いていることもあるそうです。驚きましたが、それほどブランドの考えや魅力が浸透し、現地スタッフが誇りに思いながら働いているのだと感銘を受けました。四半世紀を迎えるこの1年はブランドにとって重要な節目であり、満を持して、25周年記念サイトもオープン。三者三様のプロ精神がつどい描かれる「genten」の次なるストーリーに引き続き注目していきたいと思います。 <取材・文:AIL編集部 小川>

取材協力

クイーポ

https://www.kuipo.co.jp/

「くらしのgenten」公式オウンドメディア https://genten-life.kuipo.co.jp/

関連記事:

【カンペールジャパン】 “A Little Better, Never Perfect”「CAMPER(カンペール)」が切り拓く地球環境課題への新たなアプローチ プレイフルな新カスタマイズシューズ「ROKU(ロク)」|AILイノベーションノートVOL.10

AILイノベーションノート バックナンバーもチェック!

Vol.1 サザビーリーグ/Vol.2 ビームス/Vol.3 ナナズグリーンティー(七葉)/Vol.4 ミキハウス(三起商工)/ Vol.5 ダイアナ/Vol.6 パドカレ(ギャラリー・ド・ポップ)/Vol.7 ニコアンド(アダストリア)/Vol.8 ビオランドレス(ネパワークス)/Vol.9 ゲンテン(クイーポ)/Vol.10 カンペールジャパン/Vol.11 コニカミノルタジャパン/Vol.12 オークネット

執筆者

-

APPARELWEB INNOVATION LAB.|アパレルウェブ・イノベーション・ラボ

アパレルウェブ・イノベーション・ラボ(AIL)とは、ファッション・小売関連企業の経営層に向けて“イノベーションのヒント”を届けるため、アパレルウェブが2017年10月にスタートした法人会員制サービス。小売、メーカー、商社、デベロッパー、ベンダー企業など幅広い企業会員が集うコミュニティでは、各種セミナーや交流イベントを定期開催。メールマガジン、Webメディア、会員レポート冊子などを通じて毎週オリジナルのビジネスコンテンツを発信。

【お問い合わせ】

株式会社アパレルウェブ

アパレルウェブ・イノベーション・ラボ運営事務局

お問い合わせフォーム

公式Xアカウント(旧Twitter) @apparelweb_lab -

小川 祐佳|Yuka Ogawa

APPARELWEB INNOVATION LAB. コンテンツディレクター

おがわゆか●1990年、北海道出身。横浜市立大学国際総合科学部卒。繊維専門商社、PR・広告企業での法人営業職を経て2020年アパレルウェブ入社。現在は、企業経営層に向けビジネスヒントを発信する法人会員制サービス「アパレルウェブ・イノベーション・ラボ(AIL)」にて、セミナー・イベント企画、オウンドメディア編集、企業取材などのコンテンツ運営業務全般を担う。趣味は旅行・辛いもの。